Em um evento partidário recente, Edinho Silva, presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), classificou Donald Trump como “o maior líder fascista do século 21”.

A declaração, que rapidamente viralizou nas redes sociais e ganhou destaque no noticiário, reflete uma prática recorrente no cenário político: o uso do termo “fascista” como arma retórica para atacar adversários ideológicos.

A fala de Edinho não surpreendeu seu público, mas reacendeu um debate sobre o significado e a aplicação dessa palavra tão carregada historicamente.

Nos últimos anos, o rótulo “fascista” tem sido empregado com frequência no discurso político. De lideranças políticas a jornalistas independentes, de economistas liberais a religiosos, diferentes perfis já foram associados ao termo.

Expressões como “ameaça fascista” ou lemas como “Deus, Pátria, Família” são frequentemente citados em artigos e discursos para vincular adversários a ideologias autoritárias. No entanto, a aplicação ampla e genérica do termo levanta questionamentos: será que todos os alvos dessa acusação realmente compartilham características do fascismo? E o que, de fato, define esse conceito?

- A Brasil Paralelo entrevistou os principais nomes das melhores universidades do mundo e juntou todos eles no documentário História do Fascismo. Toque aqui para liberar seu acesso a trilogia completa.

O uso do termo fascista como tentativa de calar

Hoje, o termo “fascista” é frequentemente usado para rotular quem se opõe a determinadas pautas. Essa prática, porém, esvazia o conceito de seu significado histórico. Como observa o filósofo Roger Scruton, a banalização de palavras tão graves “distorce a memória histórica e desrespeita as vítimas reais desses regimes”.

Além disso, o uso indiscriminado do termo cria obstáculos ao diálogo, encerrando debates antes mesmo de começarem.

Uma pesquisa conduzida pelo Instituto Sivis revela os impactos dessa polarização no ambiente acadêmico brasileiro. Segundo o estudo, 47% dos estudantes de universidades públicas e privadas hesitam em discutir temas sensíveis em sala de aula.

Desses, 21% ocasionalmente evitaram debates controversos nos últimos 12 meses. Entre os que relutam, 33,9% se identificam como de direita, contra 27% de esquerda.

Esses números evidenciam um ambiente de crescente tensão ideológica, onde o medo de retaliação inibe o debate plural.

A banalização do termo “fascista” traz três problemas principais:

- Distorção da memória histórica, ao trivializar o sofrimento causado por regimes autoritários;

- Empobrecimento do debate público, ao substituir argumentos por rótulos;

Dificuldade em identificar ameaças autoritárias reais, já que o termo perde especificidade.

O Fascismo em sua essência histórica

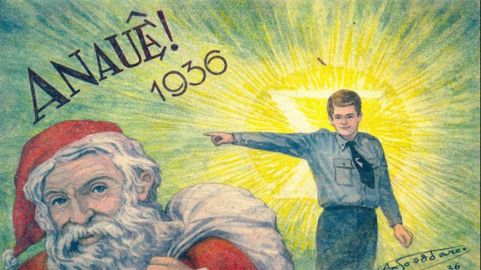

Para compreender o fascismo, é necessário voltar às suas raízes históricas. O termo surgiu no início do século 20, associado a regimes autoritários como o de Benito Mussolini na Itália e o de Adolf Hitler na Alemanha.

O historiador Stanley Payne, especialista em regimes totalitários, destaca que “compreender suas raízes é essencial para não cair em manipulações”.

Na Itália fascista, Mussolini consolidou um regime baseado no culto ao líder, no nacionalismo exacerbado e no controle estatal sobre a vida civil. Liberdades foram restringidas, a imprensa censurada e a oposição silenciada. O historiador Richard Bosworth observa que “estar fora do fascismo era estar contra a nação”.

Na Alemanha, o nazismo radicalizou esses traços. Sob Hitler, o Partido Nazista transformou a sociedade em uma extensão do Estado. O Ministério da Propaganda, liderado por Joseph Goebbels, controlava a cultura, exigindo que escritores, músicos e jornalistas se registrassem na Câmara da Cultura do Reich. Como aponta Richard J. Evans, historiador britânico, “até corais e clubes de futebol foram absorvidos pelo nazismo”. O rádio e o cinema, com produções como O Triunfo da Vontade (1935), tornaram-se ferramentas de doutrinação, projetando líderes como figuras quase sagradas.

Estudiosos identificam elementos centrais do fascismo:

- Poder absoluto do Estado;

- Nacionalismo exacerbado;

- Supressão das liberdades de expressão;

- Antiliberalismo;

- Oposição ao livre mercado.

.jpg)

.png)

.jpg)

.jpg)

.png)